秋は夕暮れ…ということで、ふらりと夕暮れの小田原城を撮影してきました。

撮影場所は小田原城の西側、東海道線、小田急線の線路を挟んだ高台にある八幡山古郭東曲輪です。

八幡山古郭東曲輪は戦国期小田原城の中心であった八幡山にあった曲輪です。

一時はマンションを建てる計画がありましたが、うまい具合に数年前に公園として整備されました。

ここからは小田原の中心街と小田原城天守、相模湾を一緒に見ることができ、なかなかの絶景ポイントとなっています。

また二子山等の箱根山も少し見ることができます。

12月21日に合格認定証が届きました!

100問中81問正解でした。ぎりぎり合格だと思います。

ちなみにランキングも載っており、それによる1065人中667位とのこと。

合格者中の順位だと思うのですが、平均以下ってことですね。

自分では正解だろうと思っていたものが、結構間違っており少しショックです。

「あの写真のあれか」というのはわかるのですが、「じゃあ名前は?」となるとわからないものが多かったです。

まだまだ未熟ですね。

第2回で、1級を目指すつもりでしたがちょっと自信がゆらいできました…

以下に私が選んだ難問(?)をいくつかご紹介します。

正解は白文字で書いてありますので、マウスで反転させて下さい。

問024 山頂にあった中世山城の立地を生かしつつ、蒲生氏・加藤氏が平山城に姿を変え、近世城郭として整えた城は次のどれか。

1 白河小峰城

2 弘前城

3 二本松城

4 甲府城

正解 → 3 二本松城

問050 次のうちかつての外郭城門付近に発達した繁華街はどれか。

1 品川(東京)

2 香林坊(金沢)

3 曾衛門町(大阪)

4 博多(福岡)

正解 → 2 香林坊(金沢)

問089 松山城の本丸では、さまざまな種類の門が工夫され、敵の攻撃を防いでいる。実際に存在しない門はどれか。

1 隠門

2 筋鉄門

3 不開門

4 戸無門

正解 → 3 不開門

問094 人吉城では江戸後期の修築の際に、石垣上部の天端石を壁面外に突き出し、敵兵が登れないようにした。西洋伝来とされるこの部分をなんと呼ぶか。

1 ねずみ返し

2 突き出

3 はね出

4 忍者返

正解 → 3 はね出

問100 関が原の戦い後、徳川家康によって水戸から秋田に移された佐竹氏は、久保田城を築いたが、幕府の威勢をはばかってか天守も建てず、ある建物を天守の代わりにしていた。その建物は次のどれか。

1 御番所

2 御隅櫓

3 御殿

4 御出書院櫓

正解 → 4 御出書院櫓

日本城検定に引き続き11月11日(日)に第1回日本城郭検定が開催されました。

日本城郭検定公式サイト

こちらは財団法人日本城郭協会によるもので、記念すべき第1回は日本100名城編と銘打ち、3級と2級が行われました。

1級についてのアナウンスはまだありません。

会場は新宿のベルサール新宿グランドのイベントホールで、ぱっと見た感じでは1000人くらいの方が受験しており、規模の大きさに驚かされました。

せっかくなので私は2級を受験しました。

出題傾向

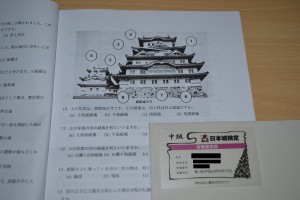

問題は100門、四択のマークシート形式、制限時間は1時間です。

日本100名城編と銘打っているだけあって、出題範囲は学研から出版されている「日本100名城公式ガイドブック」に法っており、この本の内容を完璧に身に着けていれば満点が狙えると思います。もちろん私はうろ覚え多数なので満点は無理です!

出題内容は以下のようなものでした。

・写真から石垣の積み方や櫓の種類を選択する問題(例:布積み・多門櫓)

・北海道のチャシや沖縄のグスクに関する問題

・城造りの道具に関する問題(例:作事に使わない道具を選択する問題)

・特定の城が国の史跡になっているかを選択する問題

・現代の城の修理方法に関する問題

・特定の城に関するエピソード(例:石垣山一夜城の築城日数・大阪城の蛸石の大きさ)

上記の中で「特定の城が国の史跡になっているかを選択する問題」「北海道のチャシや沖縄のグスクに関する問題」「現代の城の修理方法に関する問題」などは日本100名城編ならではのものだと思います。

ただ、日本城検定と違い出題範囲が明確になっており、面白いほどにその範囲内の問題しか出題されなかったので、しっかりと勉強すればやりやすい検定だったのではないでしょうか。今回に限って言えば、日本城検定のほうが難易度は高かったと思います。

以下にいくつか実問題をご紹介します。

実問題

正解は白文字で書いてありますので、マウスで反転させて下さい。ただしまだ正式な解答が発表されていないので、”たぶん正解”です。

問018 沖縄のグスクと呼ばれる城は、日本のほかの城に見られない特色がある。城壁や城門に見られるその特色はどれか。

1 埋門が多い

2 土塁が多い

3 高麗門が多い

4 石造アーチ門が多い

正解 → 4 石造アーチ門が多い

問053 国の史跡でない城はどれか。

1 駿府城

2 金沢城

3 山形城

4 七尾城

正解 → 1 駿府城

問054 姫路城の第修理は昭和10年に始まったが、何年に完成したか。

1 昭和28年

2 昭和21年

3 昭和39年

4 昭和50年

正解 → 3 昭和39年

先日10月14日(日)に2012年度自衛隊観艦式が行われました。中国の動向がきになる昨今、いろいろと注目を集めました。

もちろん私も友人Aとともに乗艦券抽選に応募したのですが、両者ともにはずれました。

三年に一度の大イベントなので残念。まあ、倍率は富士総合火力演習の比じゃないので仕方がないですね。

というわけで、運良く乗艦券が当たった、前回2009年度の観艦式の写真をご紹介します。

2009年度観艦式は参加艦艇29隻、参加航空機29機の規模で行われました。

狭い海域に集まった多くの護衛艦が実際に航行している姿を見ることが出来るのは観艦式だけではないでしょうか。

観艦式は大きく三つの部隊に別れて行われます。観る側の「観閲部隊」「観閲付属部隊」と観られる側の「受閲部隊」です。「観閲部隊」のヘリコプター護衛艦「くらま」には当時の首相、鳩山由紀夫氏(外遊中)の代理として菅直人氏が乗っていたみたいです。確かに格納庫に紅白幕が張られ、飾り付けられてました。私は観閲付属部隊の掃海母艦「うらが」に乗艦しました。

ヘリコプター護衛艦「くらま」は首相が乗る船のため、一般の人は乗ってなかったようで、他の船に比べて甲板の人影がまばらでした。

小型護衛艦「あぶくま」はその名の通り小さめの船です。ぱっと見た感じは第二次大戦時の駆逐艦のようにも見えます。

ミサイル護衛艦「こんごう」は”イージス艦”と言ったほうが通りが良いかもしれません。イージス艦は非常に高いレーダー能力を持ち、それと搭載兵器をリンクさせることで、高い防御力を実現した船です。海上自衛隊は6隻のイージス艦を配備しています。

周りを海に囲まれた日本の防衛のためにははなくてはならない存在です。

受閲部隊が一列で徐々に近づいてくる様子は圧巻です。武者震いしました。先頭は2008年に竣工した日本で一番新しいイージス艦、「あしがら」です。

“ほぼ”我が地元の「あしがら」の名前がイージス艦についているのはうれしいですね。

「ひゅうが」は2009年に竣工した護衛艦です。一見すると空母ですが飛行機は積めません。変わりに哨戒ヘリコプター「SH-60J」などを多く積むことができます。哨戒ヘリコプターの主な任務は対潜任務で、実質の対潜空母です。また、指揮通信能力に優れ、高度な医療施設を持つことから災害時等の現地対策本部としての役割も期待されています。東日本大震災の際は、三陸海岸沖に進出、哨戒ヘリコプター4機による支援活動を行いました。

2012/9/1(土)に行われた第1回日本城検定中級で、私が間違えた問題をいくつかご紹介します。筑前六端城なんて初めて聞きましたよ…

正解は白文字で書いてありますので、マウスで反転させて下さい。

26 世界遺産にも指定されている国宝姫路城には、重要文化財に指定されている建物が多数存在します。そのうち門は、何棟が重要文化財ですか。

(a) 5棟

(b) 10棟

(c) 15棟

(d) 20棟

正解 → (c) 15棟

73 大阪城の京橋門枡形内の巨石「肥後石」は畳約33畳敷の大きさを誇っています。この巨石を運搬した大名は誰ですか。

(a) 加藤清正

(b) 福島正則

(c) 黒田長政

(d) 池田忠雄

正解 → (d) 池田忠雄

93 慶長6年(1601)黒田長政は、領国防御として筑前六端城と呼ばれる支城を国境沿いに築きました。次のうち六端城でない城はどれですか。

(a) 若松城

(b) 黒崎城

(c) 直方城

(d) 鷹取城

正解 → (c) 直方城

2012/9/1(土)にNPO法人歴史のかたりべ主催の第1回、日本城検定が行われました。

日本城検定公式サイト

長年溜め込んできた(?)城の知識をいざ試そうということで、勇んで中級に挑戦しました。

結果、100問中84問正解。合格ラインは80問正解なのでぎりぎり合格することができました。

仕事が忙しく勉強できない状態での受験でしたが、まあなんとかなるだろうと思っていました。確かになんとかはなったのですが、思ったより成績が悪い…甘く見すぎていました。

上級は第2回からの開催で、すでに中級を合格している場合のみ受験できるとのこと。最初の上級合格者の一人になることを狙っていますが、中級でこの調子だと上級は真面目に勉強しないと合格は難しそうです。

問題は4つの回答からの選択式で、出題内容は以下のようなものでした。

・写真から破風や瓦、門の金具の名称を選択する問題

・近年復元された城郭建築の写真から城名を選択する問題

・各城のエピソードにまつわる問題(例:安土城の蛇石、大阪城の肥後石、徳川家康が鯛の天ぷらを食べた城)

・築上技術に関する問題(例:南蛮造り、稜堡式、雁行)

・歴史上重要な舞台となった城に関する問題(例:戊辰戦争、文禄・慶長の役)

・現存する御殿の数や、城の設備の数(例:姫路城で重要文化財に指定された門の数、篠山城の馬出しの数)

上記以外にもいろいろな問題があり「広く、浅く」ではなく「広く、結構深く」といった知識が問われるという印象です。

今回の検定問題でこれは難しいと思ったもの(要は私が間違えたもの)を何回かに分けていくつかご紹介します。

正解は白文字で書いてありますので、マウスで反転させて下さい。

44 朝鮮半島の最西端にある光洋湾に面した沿岸に、宇喜多秀家、藤堂高虎を中心として築城を始め、突貫工事により短期間で完成をみた、慶長の役の際の城はどこですか。

(a) 蔚山城

(b) 順天城

(c) 金海竹島城

(d) 西生浦城

正解 → (b) 順天城

現在、小田原城の御用米曲輪では史跡整備のための発掘調査が行われています。2012年2月の発掘説明会から8月までの発掘成果の現地説明会が8月18(土)に行われたので行って来ました。

御用米曲輪については前回の2月の発掘説明会の投稿を御覧ください。

小田原城御用米曲輪発掘調査現地説明会

発掘現場の様子

発掘現場にはいくつかのトレンチ(試掘坑)が掘られ、それぞれについて説明が行われました。その中のいくつかをご紹介します。

・第1次調査:第1トレンチ

曲輪の北に位置し、昭和57年に行われた第1次調査のトレンチを最発掘したものです。礎石群が3箇所確認できました。中でも南側の礎石群は7間(約13メートル)以上の大型建物跡で、北条時代の当主居館あるいは城館の中心的建造物と考えられる規模のものです。一部に火災の痕跡も確認されており、永禄12年(1569)の武田信玄による小田原城攻めで、放火された痕跡の可能性もあります。

・第12トレンチ

曲輪の北に位置し、曲輪の入り口から最も奥まった場所です。曲輪の形を明確にするために設定されました。

調査の結果、土塁の裾を確認することができました。また、2つの「瓦積塀」、石垣と石列、7基の柱穴列に囲まれた砂利敷きの空間を確認することができました。「瓦積塀」はその名の通り瓦を積み上げて造った塀で、このような塀の出土例は全国的にも稀です。この塀こそ今のところ小田原城唯一の江戸時代の現存建造物ということになります。

この瓦積塀に囲まれた砂利敷きの空間は、焔硝蔵あるいは宗教施設であったと考えれらます。ただ、焔硝蔵だとすると他の蔵に近すぎるとのことでした。曲輪の最も奥まった場所に位置し、塀の丁寧な造りなどから祠のような宗教施設であった可能性が高いそうです。

前回の発掘調査説明会から約半年ですが、新発見が続いているようです。今回の目玉は小田原城初の江戸時代の現存建造物「瓦積塀」の発見でしょう。

また、北条時代の居館がこの場所にあったという可能性も出てきました。私個人としては本丸の発掘調査もして欲しいところです。北条時代に居館が御用米曲輪にあったのなら本丸には何があったのでしょう…

今後の調査に期待です。

今年の桜も見頃ということで、朝6時に小田原城に行って来ました。

朝も早いので人は居ないかと思いきや、私と同様に写真を取りに来ている方がたくさん居ました。

今年は桜の満開と休日、さらに好天にめぐまれました。

学橋の朱と桜のピンク、隅櫓の白が綺麗です。

馬出門と隅櫓を中心に撮影。

隅櫓を中心に撮影。

水堀を中心に撮影。中心の橋は馬出門に続くめがね橋です。

天守と隅櫓を一緒に撮影。

本丸に上がり天守と桜を撮影。

本丸の裏、屏風岩と呼ばれる辺り(今は遊園地)から天守を撮影。

その7と同じく屏風岩の辺りから撮影。

誰もいない遊園地と桜をモノクロで。モノクロにするとオシャレ度が五割増しくらいになる気がします。

現在、小田原城の御用米曲輪では史跡整備のための発掘調査が行われています。

2012年2月4日(土)に現地説明会が行われたので、ちょっと出掛けてきました。

御用米曲輪とは

小田原城本丸の北側に位置する曲輪で、江戸時代に幕府の蔵が建てられていたことからこの名前で呼ばれています。北条氏時代の様子は定かではありませんが、江戸時代初期に描かれた絵図には百間蔵と描かれており、北条氏の朱印状にも百間蔵という言葉が見られることから、北条氏時代から蔵があり、その形も大きく変わらなかったと考えられています。近世以降の小田原城で、最も北条氏時代の様子が残されている曲輪とされています。

明治以降は野球場や駐車場として利用され遺構らしさが失われていましたが、平成22年に駐車場を閉鎖し史跡整備のための発掘調査を行なっています。

発掘現場の様子

発掘現場にはいくつかのトレンチ(試掘坑)が掘られ、それぞれについて説明が行われました。その中のいくつかをご紹介します。

・第1トレンチ

曲輪の北東に掘られました。曲輪北側の土塁はこれまで北条氏時代以来のものと考えられていましたが、今回の調査で江戸時代に造られたものであることがわかりました。

以前は北東の曲輪上がクスノキに覆われた散歩道になっていました。

・第1次調査:第2トレンチ

昭和57年に行われた第1次調査のトレンチを最発掘したものです。底の玉石は戦国時代の遺構と考えられています。

・第4トレンチ

曲輪の南に掘られたトレンチで、曲輪南の法面と地盤高を確認するために設定されました。

調査の結果、関東大震災で崩落した土砂に埋もれた石垣が見つかり、さらにその下から大規模な掘らしき遺構が見つかりました。この掘らしき遺構は絵図にもない謎の遺構で、今後の調査で正体解明に務めるそうです。

・第7トレンチA区

曲輪の北一帯に掘られた第7トレンチはA区~G区に分けられて調査が行われています。A区は昭和時代に切通しとなった土塁の跡に設定されました。

調査の結果、北条氏綱・氏康時代の素焼き「かわらけ」が多く出土し、少なくとも土塁が氏綱・氏康時代にはなかったことがわかりました。

以前はここに駐車場の入口があった事を覚えている方も多いのではないでしょうか。

・第9トレンチ

第9トレンチは曲輪の南の法面、生垣を抜根した際に集石が見つかったため設定されました。坂の上には関東大震災で崩落した鉄門の石垣があります。鉄門へ続く階段の側溝らしき遺構が見つかりました。ここは特に穴を掘ったわけではなく草や樹木に覆われていたため、遺構が埋もれていました。私も以前から気になっていて、いずれ鉄門跡まで登ってみようかと思っていました。特に立ち入り禁止にはなってなかったはずです…

・第10トレンチ

曲輪の南に掘られたトレンチで、野球場のフェンス解体に伴って設定されました。

調査の結果、石積みを伴う障子掘が見つかりました。この石積みと障子掘が同時代のものかどうかの判断は今後の課題だそうです。ちなみに現在の小田原城址公園内で障子掘が見つかったのは、馬屋曲輪の住吉掘に続いて二例目となります。

御用米曲輪整備計画

発掘現場での説明会の後、市民会館で御用米曲輪整備計画についての説明がありました。その内容をいくつかご紹介します。

・御用米曲輪の概要

中世小田原城の面影が残り、緑に囲まれた中に史跡が息づく

緑豊かな土塁に囲まれた曲輪

大手筋の石垣とは異なり、戦国時代の面影を残す土塁と掘の姿

明治時代以降、本来の形を失う

適切な管理を怠り、樹木環境が悪化

赤字項目については、今回の発掘調査の結果、現在の曲輪の様子は江戸時代に形作られたものであり、中世のものとはだいぶ様子が異なる可能性が高い。

・整備基本方針

土塁や平場の修景を基本とする

平面表示にとどめた整備

曲輪の形を明確にする

市街地の貴重な広場として活用

・植栽については植栽専門部会を開き慎重に検討を行う

質問事項

貴重な機会なので今後の小田原城史跡整備について質問してみました。

Q1 本丸周辺の関東大震災で崩れた石垣の積み直しなどは行うのか

A1 今後長いスパンで検討する。本丸南面(市立図書館側)の石垣については、そのままの形で滑り落ちており、江戸時代の石積みや排水口などの遺構を見ることができ、小田原城で江戸時代そのままの石積みを見ることができる貴重な場所。このまま保存する事も考えている。

Q2 御用米曲輪の整備後、次はどのあたりの整備を行うのか

A2 まだ明確には決まっていない。ただ、二の丸についてはいつまでも現状のイベント広場として使っていくか要件等。今後は八幡山古郭の史跡整備に力点を移すことも考えている。

以上、小田原城御用米曲輪発掘調査現地説明会のご紹介でした。

今後の小田原城の史跡整備計画に注目です。

2009年8月31日(日)に行われ、昨年に続きこの年も行って来ました。

昨年とは打って変わって天気は上々。ゆっくり見ることが出来ました。

緊急時にはこのように隊員をロープにくくりつけ…

そのまま飛行します。この間も隊員は警戒を怠らず銃を構えています。

90式戦車、74式戦車、89式装甲戦闘車が勢ぞろいです。この車両たちが目の前で実際に動きまわるんですから、テンションも上がります。

国産の観測ヘリコプターで、コックピットの後方上部にはテレビカメラ、赤外線センサー、レーザ測距装置などが一体化した黒い塊が装着されています。

敵の攻撃機や攻撃ヘリから味方の地上部隊を守るための車両です。車体は74式戦車のものを流用しています。

変わり種の車両です。その名の通り緊急時には橋に変形します。橋の長さは20メートル、90式戦車も楽に渡ることができるとか。