2016年12月23(金)、24(土)、25(日)の三日間、おそらく全国初であろう大規模お城イベントの「お城EXPO 2016」がパシフィコ横浜で開催されました。

主催者の一角である東北新社様からのご案内もあり、招待状まで受け取りましたので喜んで行ってきました。

もっとも私が楽しみにしていたお城会の重鎮の先生方による厳選プログラムは別料金が必要で、座席指定となるため、満席を恐れて前売り券を買ってしまい、招待券は使わずじまいとなりました。私は23(金)、24(土)と参加して、厳選プログラムの講演やトークショーに張り付いていたので、テーマ展示はゆっくり見ることが出来ませんでした。次回は厳選プログラムの密度をもう少し減らしていただけるとテーマ展示も十分見ることができ、城ファンとしてはありがたいと思います。

テーマ展示 – 熊本城復興支援コーナー

4月の熊本地震で甚大な被害を受けた熊本城について、被害状況説明と8ヶ月がたった現在の姿の写真が公開されていました。4月14日21時26分の前震(M6.5)では石垣の崩壊は6箇所のみ、現存建造物は長塀のみが崩壊、と比較的被害は軽かったようですが、16日1時25分の本震(M7.3)で石垣、現存建物ともに大被害を被りました。現代の建物でもM7クラスの地震を二回も喰らえばただではすまないので致し方ないでしょう。むしろ前震をほとんどの石垣、建物が持ちこたえたことは熊本城の築城技術の高さを証明していると思います。最終的な被害状況は以下となります。

・石垣

膨らみ・緩み 64箇所、517面 約23600㎡(29.9%)

うち崩壊50箇所、229面 約8200㎡(10.3%)

・重要文化財建造物

13棟 倒壊2棟、一部倒壊3棟、他は屋根・壁破損など

・復元建造物

20棟 倒壊5棟 他は屋根、壁破損など

被害総額

・石垣 約425億円

・重要文化財建造物 約72億円

・再建・復元建造物+その他公園施設 約137億円

計 634億円

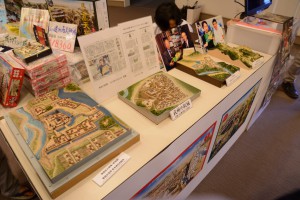

お土産、グッズ、書籍販売会

お城や戦国関係の書籍や模型等が販売されていました。特に私が気になったのは「城ラマ」ブースです。城ラマとは「お城ジオラマ復元堂」さんが作成・販売している中世城郭のジオラマで、お城ブームの昨今注目を集めています。これまでお城の模型というと天守やその周辺のみで、土の城である中世城郭が商品化されるのは初めてだと思います。私がはじめて「城ラマ」を知ったのはたしかタモリ倶楽部ででした。そのときは、かなり小さいため作りが雑なのかなと思っていましたが、実際に現物を見てみるとかなり細かい作り込みに感動しました。

現在は長篠城、高天神城、上田城が販売されており、近々竹田城がラインナップに加わるとのこと。ここでは非売品の小机城も展示されていました。気になったのは小田原城にも取材(?)に行ったとの新聞記事が展示されており、担当者さんに小田原城も出るか伺ったところ、小田原城は大きすぎてちょっと厳しいとのこと。でも顔は笑っていたのでもしかしたら…小田原城となればお値段が張っても私は買うので期待したいところです。

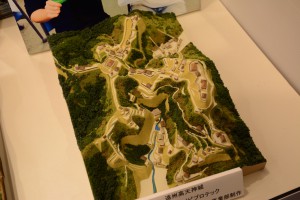

テーマ展示 – お城のジオラマ模型展

「お城のジオラマ模型展」では、城郭模型作家・岐部博氏が製作した城ジオラマを40点を展示。現存十二天守の城から、なかなかマニアックな城まであり見入ってしまいました。ジオラマということでサイズの制約上かなりデフォルメがされていますが、いずれもその城の特徴が出ており、中には歴史的事件等を盛り込んだものもあり面白い造りになっていました。

テーマ展示 – 城郭の浮世絵展

城郭の浮世絵展では江戸時代、文化文政期から幕末、明治にかけての戦国時代の合戦等をモチーフにした浮世絵が展示されています。戦国時代をモチーフにしながら幕末の洋船、いわゆる黒船が描かれている、立派な天守があったりといろいろと面白いものがありました。

真柴久吉公播州姫路城郭築之図では秀吉が「真柴久吉」と描かれ、周りには「浮島正則」や「畑切且元」といったどこかで見たような人物が描かれています。豊臣政権を否定する徳川幕府にはばかってのことでしょうが、ミエミエな感じがおかしくすらあります。浮世絵師も幕府もお互いなあなあでやっていたのかもしれません。名将諸国を征伐之図は秀吉の一連の戦いを抽象的に描いたもののようで、城の周りには北条や本願寺など、秀吉がその生涯で対峙した相手の旗がはためいています。

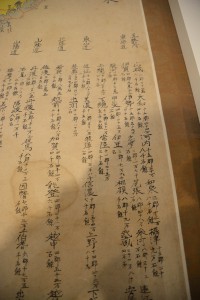

テーマ展示 – 厳選城絵図展

厳選城絵図展では、公益財団法人 日本城郭協会が長年にわたり収集した城郭の絵図から選りすぐりの8点が展示されています。今回展示されている絵図は、歴史資料というより美術品としての性格が強いものですが、城の様子をイメージするには十分で面白かったです。特に日本城郭配置図には各国の石高や、城名、宿場町などが描かれており人だかりができていました。こういうのはやはり地元が気になるんですよね。

テーマ展示 – 現存十二天守模型展示

現存十二城の同縮尺での精巧な天守模型の展示です。神奈川県での開催ということで特別出演として小田原城も展示されていました。

厳選プログラム

厳選プログラムへの参加には通常の「入城券」の倍のお値段の「プレミアム入城券」が必要となります。私は正直なところテーマ展示はともかくこの厳選プログラムが目当てでした。なんといってもお城会の重鎮である小和田哲男先生や三浦昌幸先生のお話を生で聞けるわけですから。

実はいくつかの厳選プログラムの際、登壇していなかった小和田哲男先生が四席くらい隣に座っていて、思わず声をかけようかと思いましたがぐっと我慢しました。周りの人は気付いていたかったのでしょうか。サインが欲しかった…

ここでは厳選プログラムの中で特に印象に残った三浦正幸先生の講演をご紹介します。

厳選プログラム – 12/23(金) 天守と櫓について 三浦昌幸先生

天守復元でおなじみの三浦正幸先生の講演です。お題は熊本城の天守と櫓について。目からウロコの内容で要点は以下となります。

・宇土櫓の築城時期について

宇土櫓は一昔前は小西行長の宇土城天守を移築したものと伝えられてきましたが、現在はその説は否定されています。では宇土櫓はいつごろのものなのかという内容でした。

-櫓台は付近の石垣の積み方より新しい積み方となっており、増築されたものと考えられる

-櫓台には穴蔵があるが、一階床下の造りが穴蔵を持った櫓として相応しくない

-一階内部に広縁と呼ばれる空間がある。これは安土城や豊臣大坂城にもあったもので非常に古い時代の天守の特徴である

-最上階に高欄を設け天守なみの格式を持っている

-現在の大天守と大入母屋や破風の配置が類似している。このような配置を持つのは熊本城のみで、現在の大天守の縮小版が宇土櫓であると言える

結論:宇土櫓は清正が熊本に入ってから関ヶ原の戦いで加増されるまでの間に建てられた清正最初の天守である

宇土櫓については清正最初の天守であることが確実となれば、現存十二天守よりも古いものとなり、日本史上においても城郭建築史上においても非常に貴重な建物だといえます。そのため三浦先生は次に国宝にする必要がある城郭建築は間違いなく宇土櫓と太鼓判を押していらっしゃいました。僭越ながら私もそう思います。

・熊本城大天守の張り出しと得意な構造について

熊本城大天守は一重目が石垣から張り出し、通常の望楼型天守のパターンである一重と二重が同大な城(萩城、岡山城、豊臣大阪城など)と異なるユニークな形となっている。その理由について。

-もともと清正は四重ないし三重の天守をここに建てることを想定していた

-ところが関ヶ原での戦功での大幅加増(50万石)のため、石高に相応しい天守を築くことになった。当時の不文律として中納言以上あるいは50万石以上の大名は五重天守を建てる必要があった

-関ヶ原以前から現在の天守台を造っていたため小さな天守台に五重天守を建てることになり、苦肉の策として一重目を張り出した

結論:熊本城天守の特異な構造は、四重ないし三重天守の天守台に、無理やり五重天守を建てたため

ここからは私の推論ですが、天守台には現在の大天守の二重目から上だけが建てられる予定だったのではと思いました。すでに二重目より上の設計は終わっていたが、五重天守にする必要があったため一重目を継ぎ足した。今の大天守を見ているとだるま崩しの容量で一重目だけを外してみるとぴったりと天守台と二重目の大きさが一致するように見えます。いかがでしょうか。